Doktorspielchen in Berlin

Kapitel I:

Drei Jahre gefangen in

Neukölln

Kapitel II:

Dissertieren in der preußischen Hauptstadt:

Eine Promotion-Tour durch die Wissenschaft

Zitat:

„ ,Wir untersuchten die Frage, ob eine Zeitschleife am Anfang des Universums dem All erlauben könnte, sich selbst zu erschaffen',

erklärt Gott."

(http://www.spektrum.de/news/sind-zeitreisen-moeglich/1400869)

Zusammenfassung / Abstract

Wer leben will, sollte sich nicht auf die Wissenschaft einlassen. Wissen schafft kein Leben. Wissenschaft hält die Wissenschaftler vom Leben ab und manche sterben für oder durch die Forschung.

Da diese Erkenntnis allerdings auf sämtliche Arbeitsbereiche der Menschen zutrifft, ist die Promotion bzw. Dissertation als Einstieg in die Wissenschaft nur den wirklich überzeugten Forschern zu raten, denen schon der Elfenbeinturm im Traume winkt. Denn die Religion der Wissenschaft ist ein hartes Brot und nicht selten brotlos für seine Anhänger. Sie bringt die Menschheit voran, fordert aber nicht wenige Märtyrer unter den Menschen, welche die Wissenschaft voranbringen.

Hört daher die folgenden Worte eines Dissertierenden:

Keywords: Promotion, Dissertation, Disputation, aber auch Disposition, Dispersion, Distribution sowie gelegentlich Desperation, Desertation und Isolation

Einleitung

Forschungsfrage 3: Wozu promovieren? – „Das Abenteuer einer Doktorarbeit“

Nicht nur die Stadt Berlin selbst und insbesondere ihr berüchtigter Stadtteil Neukölln stehen für moderne Abenteuer. Heutzutage bedeutet es schon ein Wagnis sich mit ungesicherter Finanzierung einer wissenschaftlichen Arbeit zu widmen, deren Ausgang per Definition ungewiss ist. Daher sei an dieser Stelle auch noch nicht verraten, ob am Ende ein glücklicher Ausgang stehen wird. Denn auch negative Ergebnisse sollen publiziert werden!

Warum also Berlin, warum das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei im Forschungsverbund Berlin e.V.?

Am Ende der Masterarbeit stand ich vor dem Problem vieler Absolventen: Was nun? Wenn man nicht „In“ ist, also Ingenieurswissenschaften oder Informatik studiert hat und - überspitzt gesagt - mit dem Zeugnis in der Hand von der Uni weggefangen wird, muss man sich um eine Stelle bewerben. Stellen gab es auch einige, aber nach über 50 Bewerbungen, 8 Vorstellungsgesprächen und zahlreichen Absagen ist man langsam frustriert, zumal ich zu den (aus meiner Sicht) wirklich passenden Stellen oft gar keine Antwort erhielt.

Da ich allerdings die Wissenschaft schon immer spannend fand und als Arbeitsgebiet weit weg von Marktwirtschaft und politischen Abhängigkeiten ansah (so die idealistische Vorstellung!) sowie den Entdeckerdrang in mir spürte, schloss ich diesen Weg nicht ganz aus. Doktorthemenangebote hatte ich genug. Nur die Finanzierung hakte oft. So hätte ich bei einer Professorin meiner Uni in Bayreuth ein Thema über Pflanzenökologie in Portugal beginnen können; hätte dann aber einen Stipendienantrag auf Portugiesisch stellen und wechselweise in Lissabon und Freiburg im Breisgau in den ersten beiden von drei Jahren von knapp 1.000 Euro im Monat wohnen müssen; nicht, dass ich die restlichen Jahre eine bessere Finanzierung gehabt hätte – denn die gab es noch nicht. Eine andere Stelle wurde mir in Brasilien angeboten – nicht schlecht, wenn man davon absieht, dass ich nur 1 Jahr mit etwas über 1.000 Euro im Monat finanziert gewesen wäre und die restlichen beiden Jahre von Brasilien aus mir in Deutschland selbst eine Finanzierung hätte suchen dürfen. Die nächste Stelle wäre in Münster gewesen; den Professor kannte ich von der Chile-Exkursion; es wurde eine 65-%-Finanzierung über drei Jahre und ein Auslandsaufenthalt in Kanada für Feldversuche in Aussicht gestellt; außerdem ähnelte das Thema dem meiner Masterarbeit. Das Vorstellungsgespräch lief auch gut und ich hatte schon so gut wie zugesagt, als sich noch Berlin meldete, ob ich spontan ein paar Tage später schnell mal vorbei kommen könnte: zwar nur 50 % finanziert, allerdings in einem Themenbereich, der mich besonders interessiert: in einem Grenzbereich sämtlicher Wissenschaften – den Ökosystemleistungen (ÖSL). Lange haderte ich mit mir, entschied mich dann aber aufgrund der angewandteren Arbeit eines Leibniz-Institutes und nicht zuletzt durch Berlins Nimbus doch für die Hauptstadt. Nachdem ich in Jena ostdeutsch und in Bayreuth westdeutsch studiert hatte, promovierte ich also nun in Berlin preußisch „gesamtdeutsch“.

Was ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste: Die Humboldt-Universität (HU) ist heute genauso links wie die Freie Universität (FU) durch die Studentenbewegung in den 60ern anarchisch war. Das führte dazu, dass Gendern und das Vorgehen gegen reaktionäres Lehrpersonal wichtiger wurden als das eigentliche Studium und der Studentenalltag eigentlich nur noch aus Demonstrationen, Bewegungen und linken Aktionen zu bestehen scheint. Regelmäßig wird zum Boykott gegen Professoren aus den Afrika-, Geschichts-, Sprachwissenschaften oder der Geografie aufgerufen. Sogar ganzen Studienfächern wird die Objektivität abgesprochen (wie z. B. den Afrikawissenschaften). Glücklicherweise hatte ich damit außer über den E-Mail-Verteiler praktisch nichts zu tun.

Strukturelle und historische Betrachtung - Was ist eigentlich eine Doktorarbeit?

Quelle: Wikipedia: Stichworte „Doktor“, „Akademischer Grad“

Der Doktortitel ist juristisch ein akademischer Grad und umgangssprachlich ein akademischer Titel in Verbindung mit der Fachbezeichnung (z. B. „Dr. rer. nat.“ für Naturwissenschaften oder „Dr. phil.“ für philosophische Fächer, „Dr. med.“ für Medizin, usw.). Da der Doktor früher als echter Titel galt und (inoffiziell) zum Namen dazu gehörte, wird er auch heute noch oft als Titel gesehen und daher vor dem Namen getragen, ähnlich dem Diplom. Master- oder Bachelorabschlüsse werden korrekterweise nach dem Namen bzw. in Verbindung mit dem Studienfach geschrieben (Tab. 2). Die Doktorarbeit zählt im Gegensatz zu vorangehenden akademischen Leistungen als eigenständige Arbeit (mit anschließender Prüfung, nämlich der Disputation bzw. dem Rigorosum), statt als bloße Prüfungsleistung wie Bachelor- und Masterarbeiten und deshalb kann der Doktortitel auch wieder aberkannt werden, z. B. bei nachträglich festgestelltem Betrug bei der Erlangung des Titels. Also Grad = Abschluss, Titel = Bezeichnung. Im Gegensatz dazu ist in Deutschland der Professor eine Amts- bzw. Berufsbezeichnung und nur während der Ausübung der Lehr- und Forschungstätigkeit zu verwenden, mit Ausnahme bei Professoren im Ruhestand (Professor emeritus, ähnlich der in der Armee üblichen Bezeichnung „außer Dienst“ („a. D.“)), um die Würdigung der Forschungsleistungen aufrecht zu erhalten. Zu früheren Zeiten und in anderen Ländern wie Frankreich wurden und werden dagegen auch Gymnasiallehrer als Professoren bezeichnet. Frankreich ist generell ein gutes Beispiel für alte, andersartige Bezeichnungen. Nicht nur, dass dort zwischen der 12-jährigen Schulzeit und dem Studium ein meist zwei Jahre währendes, intensives, breitgefächertes Lernen liegt (als hätte man in 12 Jahren Schule nicht genug gelernt), praktisch ein Vorstudium bzw. „Studium generale“, das ich persönlich gerade für Deutschland zur Vereinheitlichung des Wissensstandes zwischen Abiturstandards der Bundesländer mir wünschen, jedoch auf ein oder zwei Semester beschränken würde. So ist das Abitur in Deutschland und Österreich bzw. die Matura (Reifeprüfung) in der Schweiz dagegen in Frankreich ein „Baccalauréat“ und damit wörtlich betrachtet eigentlich schon ein „Bachelor-Abschluss“. Sinnvoller wäre dieser Abschluss eigentlich nach dem zweijährigen „Studium generale“, aber sei’s drum.

Amerikanische und amerikanisch geprägte Länder setzen nach der allgemeinen High School eher auf Aufnahmeprüfungen (auch hierzulande wünschenswert) oder Zulassung durch Notendurchschnitte und Geldzahlungen. Dadurch sind Universitäten eher daran interessiert möglichst viele Studenten zu erlangen und zum Abschluss zu bringen. Nach dem Bachelor entscheidet man sich - wenn überhaupt - meist entweder für den eher praktisch und industriell orientierten Masterabschluss oder für den Ph.D. („Doctor of Philosophy“). Dagegen ist es in Deutschland nur in absoluten Ausnahmefällen und eher rein theoretisch möglich die 2. Akademische Stufe zu überspringen und den Doktor direkt an den Bachelor anzuschließen.

Der Doktor of Business Administration („DBA“) ist im Übrigen im Gegensatz zum MBA und und Ph.D gleichbedeutend mit den deutschen Entsprechungen des „Dr.“, nur praxisorientiert statt dem eher theoretischen Ph.D.

Da früher Lehrling, Gesellen und Meister die üblicheren Werdegänge für Berufe darstellten, übersetze ich entsprechend auch nach dem amerikanischen Modell (das mittlerweile wieder mehr mit dem ursprünglichen, europäischen Modell zu tun hat als der moderne Mix aus allem) Student, Bachelor und Master der heutigen Berufe, die sich immer weiter von der früheren „Ausbildung“ ins heutige „Studium“ verschoben haben. Ein altes Sprichwort (das mein Großvater mir einst mitgab) lautet entsprechend:

„Wer kann Lehrling sein? Jedermann! Wer kann Geselle sein? Der was kann. Wer kann Meister sein? Der was ersann.“

Dabei beinhaltetet die Bezeichnung „Meister“ jedoch eher das gesamte Spektrum von fachlicher Perfektion, Erfindungsreichtum, Lehrtätigkeit / Nachwuchsförderung und wirtschaftlichem Erfolg – also dem, was man heute von Professoren und anderem wissenschaftlichen Personal verlangt.

Vom Standpunkt der allgemein verbesserten Bildung für alle finde ich es gut, dass immer mehr Menschen studieren. Leider erweisen sich die Zugangsvoraussetzungen als immer schwächer werdend. So gab es in meinem Abiturjahrgang unter 55 Abiturienten noch keinen einzigen Abschluss mit der Durchschnittsnote 1,0 (bestes Ergebnis war 1x 1,1), wohingegen heute beinahe inflationär die 1,0 vergeben wird und ich sogar von 0,9 (??) gehört habe.

Schwierig wird es außerdem in Deutschland wiederum mit der Unterscheidung zwischen den B.Sc.- und M.Sc.-Graden von Fachhochschule (FH) und Universität (auch TUs, also technische Universitäten). Denn später werden die FH-Abschlüsse v. a. in öffentlichen Ämtern als angewandte Wissenschaften im Zwischenstadium zwischen praktischer Fachschule und theoretischer Universität weniger gut bezahlt und haben kein Promotionsrecht.

Tab. 2: Akademische Grade, Titel und Abschlüsse öffentlicher Hochschulen in Deutschland, jeweils Voraussetzung für den nächsten Grad (evtl. nicht vollständig; nach Wikipedia, Stichwort: „Doktor“, „akademischer Grad“, vgl. auch Hierarchien in der Wissenschaft)

|

Grade (u. –

Titel) |

Abkürzungen |

Bedeutung |

Ausbildungszeit |

|

(Ehrendoktor / |

Dr. hc. / D. / Dr. E. h. |

= Würdigung von Universitäten an verdiente Persönlichkeiten nach Abstimmung der Fakultät - keine Voraussetzungen nötig |

- |

|

0. Stufe (Akademische Studienvoraussetzung) |

|||

|

Abitur / Matura (kein Grad!) |

- |

= Studienvoraussetzung |

8 / 9 Jahre |

|

1. Stufe – Grad (Selbstständige Arbeits- / Berufsbefähigung) |

|||

|

Bachelor Bachelor of Science Bachelor of Arts Bachelor of Laws Bachelor of Business Administration |

(Uni/FH) B.Sc.

B.A. LL.B. BBA |

= früheres Vordiplom, 1. akademische Grad / Graduation |

3 - 4 Jahre |

|

2. Stufe – teils Grad (Selbstständige Entwicklungsbefähigung) |

|||

|

Diplom

Magister (Artium) |

Dipl. und Dipl.-Ing. (Uni/FH) Mag. / M.A. |

= 2. Akademischer Grad / Postgraduation - unterschieden zwischen Uni und FH (Dipl.-Ing.) |

4,5 - 6 Jahre |

|

Master Master of Science Master of Arts Master of Laws / Legum Magister |

(Uni/FH) M.Sc.

M.A. LL.M. |

= 2. Akademischer Grad / Postgraduation = Diplom Naturwissenschaften = Diplom / Magister Sozialwissenschaften = Diplom Jura / Rechtswissenschaften (unter Staatsexamen!), früher: Lizenziat |

1 - 2 Jahre |

|

Lizenziat |

lic. |

= z. B. theologischer Abschluss |

1 - 2 Jahre |

|

Meisterschüler |

- |

= Abschluss der Meisterklasse in Künsten |

1 - 2 Jahre |

|

Master of Business Administration |

MBA |

= generalistisches Management-Studium - Weiterbildung für Führungskräfte - keine alleinige Voraussetzung für eine Promotion! |

1 - 2 Jahre |

|

(Staatsexamen ist kein Grad!) |

(StEx) |

= staatliche Abschlussprüfung für Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Lebensmittelchemie, Jura und Verwaltung, Lehramt - für medizinische und pharmazeutische Studien wird eine Berufsausübungserlaubnis (Approbation) erteilt und kann auch wieder aberkannt werden - auch für Fachschulausbildungen (aber keine Voraussetzung für eine Promotion!) |

5 - 6 Jahre |

|

3. Stufe – teils Grad (Forschungsbefähigung) |

|||

|

Doktor |

Dr. xxx. Ph.D. DBA |

= Promotion als allgemein akzeptierte Berechtigung zur Forschung |

min. 3 Jahre |

|

(Postdoc – kein Grad / Titel) |

- |

= Postdoctorand, früher: Assistenten der Lehre bzw. des Professors |

max. 12 Jahre (nach dt. Hochschulgesetz) |

|

(nicht als „4. Stufe“ bezeichnet, aber beinhaltet Titel) (Lehrbefähigung) |

|||

|

Privatdozent |

Dr. habil. / PD |

= Habilitation als Berechtigung zur Lehre - heute teils durch den Juniorprofessor und nach amerikanischem Vorbild durch den Tenure-Track ersetzt |

- |

|

(Professor) |

Prof. |

= Lehrstuhlinhaber |

- |

|

(Dekan – kein Titel) |

- |

= Fakultätsvorsteher / Fachbereichsleiter |

- |

Ursprünglich war der Doktorgrad im Mittelalter (ab dem 13. Jhdt.) einer Lehrbefähigung gleich gestellt, möglicherweise deshalb auch die sprachliche Ähnlichkeit mit „Dozent“ für das Lehrpersonal. Seit der Reformation im 16. Jhdt. musste dafür allerdings eine zusätzliche Lehrbefähigung erworben werden, die heute als Habilitation oder neuerdings auch als Juniorprofessur bekannt ist. Der Doktor ist seither zu einer Wissenschaftstätigkeit abgestuft.

Der Doktorgrad wird in anderen Ländern unterschiedlich, meist jedoch nach dem englischen Sprachraum als Ph.D. / DPhil bezeichnet, also „Philosophical Doctor“ / „Doctor of Philosophy“, selbst wenn es auch für naturwissenschaftliche Studiengänge gilt. Dagegen ist ein entsprechendes Äquivalent für die Habilitation selten und z. B. in Großbritannien als „Doctor of Science“ (auch „Scientiæ Doctor“ (Sc.D.)) möglich. Ähnlich gab es zu DDR-Zeiten eine Promotion A für den Doktor und eine Promotion B (Doktor der Wissenschaften, Dr. sc. xxx), welche der Habilitation gleichgestellt war, so dass heute noch Doppeltitel („Dr. Dr.“) teils auf die Habilitation aus DDR-Zeiten hinweist. Der medizinische Doktor „Dr. med.“ gilt dagegen weithin als minderwertiger Doktor, da in vielen Fällen lediglich wenige Monate und oft nur Studien vom Umfang einer Bachelor- oder Masterarbeit durchgeführt werden. Daher haben manche Medizinstudenten bereits einen Doktortitel, obwohl sie noch nicht einmal ihre Abschlussprüfungen oder das „Praktische Jahr“ beendet haben.

Im Unterschied zur Dissertation als Bezeichnung für die Doktorarbeit (also den schriftlichen Prüfungsteil) beschreibt die Promotion im Übrigen den gesamten Vorgang zu Erlangung des Doktortitels mitsamt der öffentlich zugänglichen Verteidigung (Disputation, also den mündlicher Prüfungsteil) und damit die Vorstellung und Interpretation der Ergebnisse sowie Beantwortung von Fragen eines Fachgremiums und des allgemeinen, interessierten Publikums. Stattdessen oder ergänzend kann je nach Hochschulordnung eine Fachprüfung über den Studieninhalt (Rigorosum) stattfinden. Bis zur endgültigen Veröffentlichung ist es indes oft lediglich erlaubt den vorläufigen Titel „Dr. des“ (doctor desicgnatus) zu führen.

Durch den Wegfall der Bedeutung des Adelsstandes im ausklingenden Feudalismus bekam der Doktortitel anscheinend eine Art Ersatzehrwürdigkeit in den Augen des Volkes zugesprochen. Denn auch die Akademie war - wie der Adel - eine entrückte Welt und wer sich Kraft seiner Geistesstärke an die Spitze der Gesellschaft aufgeschwungen hatte genoss besonderes Ansehen. Der Doktortitel wurde also zu einer Machtdemonstration der Intellektuellen und des aufstrebenden Bürgertums. Das zeigte sich auch darin, dass es üblich war bis in die 1990er hinein zu den Ehefrauen von Doktoren oder Professoren „Frau Doktor“ oder „Frau Professor“ zu sagen.

Für mich persönlich ist der Doktor durch die Bologna-Umstellung eine Möglichkeit gewesen die alte mit der neuen Studienwelt zu verbinden. Wenn also jemand meine neuen, akademischen Grade B.Sc. und M.Sc. nicht akzeptieren will, dann kann ich immer noch den Dr. entgegnen. Außerdem ist der Doktor die Ausbildung zum Wissenschaftler und damit jenseits der akademischen Berufsausbildung angesiedelt.

Methoden

In der Hauptstadt erfuhr ich dann auch bald, dass nicht nur meine Projektstelle schon zuvor von eigentlich 65 % auf 50 % gekürzt worden war - obwohl es mittlerweile üblich ist Doktoranden nicht unter 65 % zu finanzieren - sondern dass auch für die ersten acht Monate kein Geld für mich da war! Außerdem sollte ich gleichzeitig in zwei Arbeitsgruppen (AG) arbeiten und am besten schon im ersten halben Jahr Artikel zu verschiedenen Themen, die allerdings nichts mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hatten, veröffentlichen – ????

Der Chef meiner Adlershofer AG finanzierte mich dann aus einem anderen Projekt für die ersten acht Monate und stritt sich mit dem Projektleiter über die Ausrichtung meiner Arbeit. Der Projektleiter wollte natürlich eine auf das ÖSL-Projekt bezogene Arbeit haben, mein direkter Chef in Adlershof allerdings eher eine Ausrichtung der Phosphorretention in Flussseen, aber … gut, fangen wir mit der Thematik an:

Das Thema

Was ist eigentlich Wasserqualität?

Dazu gibt es keine einheitliche Definition. „Wasserqualität“ kann nach der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) die chemische Qualität von Wasser bezeichnen, die durch den Schadstoffgehalt angegeben wird oder der ökologische Zustand, wie es durch das Vorkommen von Wasserorganismen angezeigt wird. Außerdem ist im Freizeitbereich oft die Wasserfarbe, der Geruch und die Eutrophierung maßgeblich für die Wahrnehmung der Wasserqualität.

Naturwissenschaftliche Teilbetrachtung

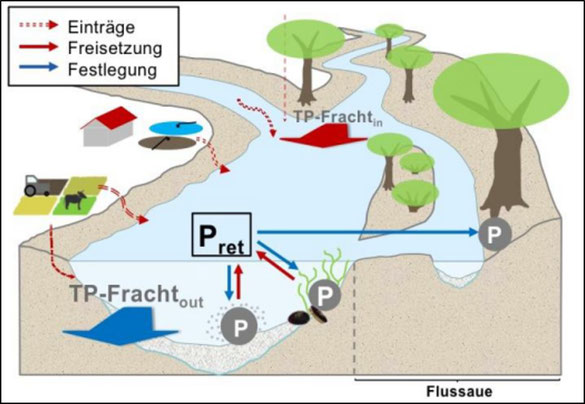

Zu viele Nährstoffe in Gewässern führen zum übermäßigen, aber einseitigen Algenwachstum (= „Eutrophierung“, Abb. 58). Der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt, wodurch viele andere Wasserorganismen absterben und es stinkt. Meistens passiert das in Seen, da sich hier die Hauptnährstoffe Stickstoff (N) und Phosphor (P) sowie Kohlenstoff (C) und Silikat (SiO4) anreichern können und durch einen geringen Abfluss nicht wieder ausgetragen werden. Dadurch eutrophieren Seen eher als Flüsse. Doch nicht jeder See eutrophiert gleichermaßen. Es gibt durchaus starke Unterschiede. Interessant wird es aber bei Flussseen: denn durchströmt ein Fluss einen See – was ist dann das Ergebnis? Genau, es ist jedes Mal verschieden, nicht nur von Flusssee zu Flusssee, sondern auch noch zwischen den Jahreszeiten und sogar von Jahr zu Jahr. Es klingt also nahezu unmöglich hier ein gemeinsames Muster festzustellen. Außerdem stellt sich die Frage, auf welchen Nährstoff man sich denn konzentriert. Im Allgemeinen ist Phosphor der wachstumsbegrenzende Nährstoff (= P-Limitation), also jenes Merkmal, wovon das übermäßige Pflanzenwachstum abhängt. Doch wenn sowieso schon zu viel P da ist, ist es auch schon egal, wie viel noch hinzu kommt, oder? Zumindest hängt das Pflanzenwachstum dann nicht mehr vom P ab, sondern von anderen Faktoren, wie z. B. vom N. Aber das kann es ja auch nicht sein und deshalb werden Seen „behandelt“, also wie ein kranker Patient mit verschiedenen Methoden therapiert.

Man kann z. B. das Sediment ausbaggern, in dem sich P gerne absetzt und aus dem es im Sommer ins Seewasser freigesetzt wird; man kann die Einträge in den See reduzieren, indem weniger Dünger auf den Feldern eingesetzt oder Kläranlagen gebaut werden; oder man kann auch den See mit Sauerstoff belüften um den P-Stoffwechsel des Sees zu beeinflussen. Und trotzdem kann es noch jahrelang zu Eutrophierung kommen, weil entweder immer noch P in den See gelangt (Abb. 57) oder aus dem Sediment ins Wasser freigesetzt wird. Im Prinzip hilft also nur eine Rundum-Behandlung. Und das ist teuer und aufwendig, wozu wichtig wird zu wissen, wann und wodurch ein übermäßiges P-Angebot vorkommt. Dadurch kann dann die Selbstreinigungsfähigkeit des Gewässers als eine Ökosystemleistung besser unterstützt werden.

Abb. 58: Eutrophierung in Gewässern: Unterwasserpflanzen / Makrophyten (Spree, 2013), verklumpte Algen (Teltowkanal, 2018), flächige Cyanobakterien (Havel, 2018), Warnschild zu giftigen Blaualgen / Cyanobakterien (Tegeler See, 2017)

Sozialwissenschaftliche Teilbetrachtung

Warum ist das jetzt aber so schlimm? Ist doch nicht unser Problem!

Doch, ist es. Denn Gewässer haben viele Funktionen. Angefangen mit dem lebensnotwendigen Trinkwasser (Süßwasser), das alle Lebewesen auf der Erde brauchen (also auch wir), über den Lebensraum für Fische, Muscheln, Krebse, Insekten, verschiedene Pflanzen und sogar als Erholungsraum für Menschen (Abb. 58). Nicht nur Wassersport und Angeln ist dabei wichtig. Ein (intaktes) Gewässer allein sorgt schon für eine angenehmere Lebensatmosphäre, besonders in Städten. Der Mensch braucht eben auch in der Zivilisation das „Grün“ (Wiesen, Wald – Pflanzen) und das „Blau“ (Gewässer) für ein gesundes Empfinden. Außerdem kann man über Gewässer den Schiffstransport abwickeln, Flutwellen bei Hochwasser aus den Bergen abfangen, das Stadtklima im Sommer abkühlen, Energie durch Wasserkraftwerke gewinnen, Baumaterialen wie Schilf und bestimmte Holzarten ernten und sich über Fische, Algen, Muscheln, usw. ernähren. Abgesehen davon entwässern Flüsse auch die Region, das heißt sie nehmen auch noch die ganzen Abwässer auf und schaffen sie weg, damit auch eine Fülle von Schadstoffen, Pestiziden und organischem Dreck und verdünnen diese Stoffe. Ganz nebenbei sind sie oft auch die Grenzen von Ländern (z. B. Rhein oder Oder).

Für all diese Funktionen brauchen wir nicht zu bezahlen, denn die Natur stellt sie uns frei zur Verfügung. Wir nutzen dieses Kapital und wenn wir das zu übermäßig tun, fallen die Funktionen aus und müssen durch künstliche ersetzt werden: statt sauberem Trinkwasser müssen also Abwasserreinigungsanlagen gebaut werden; statt in Flüssen zu angeln müssen wir Teiche anlegen; statt Hochwasserschutz durch Überschwemmungswiesen und Auen müssen wir Polder und Deiche bauen; und statt Wasserkraft müssen wir Energie anders gewinnen. Aus diesem Grund werden diese natürlichen Funktionen auch als Leistungen oder Dienste betrachtet, die wir vom Gewässerökosystem in Anspruch nehmen. Wenn wir eine Leistung überbeanspruchen (z. B. Flüsse als Verkehrswege begradigen…), leidet allerdings oft die andere (… die Fließgeschwindigkeit erhöht sich und viele Arten und auch Menschen können sich auch aufgrund des Schiffsverkehrs nicht mehr darin aufhalten). Eine Nichtnutzung kommt in unserer dicht besiedelten Welt, v. a. in Europa, allerdings auch nicht in Frage und deshalb muss die Inanspruchnahme der Leistungen sorgfältig abgewogen werden.

Genau dafür sollte ein ÖSL-Index erstellt werden. Und genau dafür kamen u. a. Biologen, Geografen, Umweltökonomen, Informatiker, Mathematiker und Geoökologen zusammen, um diesen Index auszuarbeiten.

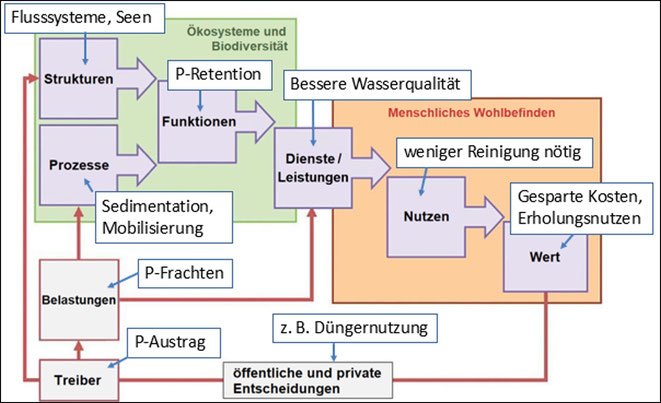

Warum Ökosystemleistungen?

Was für mich die Arbeit mit Ökosystemleistungen (Abb. 60) so spannend macht, seit ich davon im Geoökologie-Studium in Bayreuth zum ersten Mal bewusst gehört habe, ist zum einen die Verbindung nahezu aller Fachbereiche zu einem gesamtheitlichen Konzept von Wissen und Bewertung, was praktisch die ultimative Krönung des breit aufgestellten Geoökologiestudium ist und meiner Denkweise zutiefst entspricht. Zum anderen reizte mich die Verknüpfung der ökonomischen Messmethodik von Ressourcen mit der nachhaltigen Nutzung der Natur durch die Menschen. Im Alltag wägt man die Kosten und den Nutzen von Informationen, Ideen, Handlungen und Gegenständen mit Geld ab; im ÖSL-Projekt wird die Abwägung durch einen Index realisiert. Daher hat der Ökosystemleistungsansatz nichts mit dem Ausverkauf der Natur zu tun (übrigens ebenso wenig wie die Ausbeutung des Menschen durch die Gewinnmaximierung im Kapitalismus), sondern im Gegenteil: mit dem Erkennen von Naturleistungen und -werten, der Wertschätzung der Natur und dem sorgfältigen Abwägen wirklich relevanter Ökosystemfunktionen für das Fortbestehen der Menschen mit und in der Natur. Der Raubbau an der Natur besteht auch ohne diesen Ansatz, selbst wenn es das Ziel wäre, die Rendite weiter zu maximieren (https://www.youtube.com/watch?v=8Vz-qSNgtx8&feature=emb_logo). Denn Menschen sind immer ein Teil der Natur gewesen und müssen sie erhalten, um weiter leben zu können. Die Natur kommt dagegen auch prima ohne uns zurecht.

Betreutes Forschen

Mein thematischer Betreuer / Chef wollte jetzt also eher die Phosphorretention und die Freizeitnutzung an Flussseen bearbeitet haben und der Projektleiter lieber die allgemeine Nährstoffretention in Flüssen. Am Ende der Themenausarbeitung nach einem Dreivierteljahr sagte der Projektleiter daher dann auch zu mir: „Wenn du nicht mindestens dreimal so schnell arbeitest, wird das nichts!“, und meinte damit, dass ich am besten zwei Doktorarbeiten in der gleichen Zeit bearbeiten und - das meinte er wirklich so - die Nächte durcharbeiten solle. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß allerdings, dass man nach einer durchgemachten Nacht weit weniger leistungsfähig ist als nach einer durchschlafenen und nach spätestens einer Woche stirbt man. Also drei Jahre lang? Hier zweifelte ich bereits an seinen Worten.

Aber nicht genug, dass mir die beiden AG-Leiter unterschiedliche Forschungsrichtungen vorgaben. Sondern mein eigentlicher Doktorvater war ein Professor aus dem Institut, der mir allerdings eher strukturell Rat gab als fachlich. Drei Chefs also – und wem macht man es recht?

Nun, der Anfang der Doktorarbeit verlief zunächst mit einigen Projektarbeiten, da auch die Ausrichtung des Themas nicht ganz klar war. Im Gegensatz zur Untersuchung einer speziellen biologischen Art oder des Verhaltens eines Gewässers auf die Umwelteinflüsse sind Ökosystemleistungen allgemein schwer fassbar. Selbstzweifel und die Angreifbarkeit der Arbeit wachsen natürlich enorm, wenn:

1. in den Unterthemen für das Rückhaltevermögen von Phosphor die Datenlagen zu Phosphorkonzentrationen dermaßen mit Lücken übersät ist, dass kaum noch eine Statistik Sinn ergibt und von vornherein klar wird, dass Flussseen sehr unterschiedliche Eutrophierungsverhalten aufweisen sowie unterschiedlichste Bilanzierungsmethoden bestehen;

2. wenn dann auch noch im zweiten Thema das Freizeitverhalten von Menschen über eine neue, möglichst objektive Methode (z. B. über geopositionierte Tweets an Gewässern) in ihren Möglichkeiten noch völlig neu und unabsehbar ist - was bei Wissenschaft ja den Witz ausmacht - jedoch unklar ist, ob diese beiden Themen am Ende überhaupt zusammengehen.

Wie gesagt: ich hatte in keinem dieser Themenfelder besondere Vorkenntnisse, noch konnte ich Erfahrung in der Modellierung vorweisen. Sicherlich kann man sich vieles anlesen, aber die Erfahrung im Umgang mit den Daten und die Dateninterpretation lernt man erst mit den Jahren des Umgangs. Aus meinem Basiswissen konnte ich auch nach drei Jahren Datenarbeit nicht genügend Erfahrung ziehen, um ein höchstkomplexes Thema zu bearbeiten, das von langjährigen Kollegen nicht abschließend bewertet werden kann.

Entsprechend lange musste die Einarbeitung dauern und entsprechend unsicher waren die jeweils nächsten Schritte, was die Glaubwürdigkeit meiner Arbeit nicht gerade verstärkte - zumal die Vorbehalte gegenüber Twitter als soziales Medium in einer naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaftswelt verhalten sind und nicht zuletzt die Angst vor Datenklau bei jeder Diskussion darüber mitschwingt.

Datenbeschaffung

Zum Auswerten braucht man Daten. Dafür ist es egal, ob das Messdaten in der Naturwissenschaft, Umfragen in der Sozialwissenschaft oder Texte in der Literaturwissenschaft sind.

Bei mir kam alles dran:

Die Messdaten für die P-Retention von Seen lagen teilweise in Tabellen im Institut vor, zum Teil erfragte ich sie von Landesämtern und weiß bis heute teilweise nicht, warum ich jenen Datensatz bekam und den anderen nicht. Die Zusammenarbeit der öffentlichen Behörden mit der Wissenschaft und umgekehrt läuft nicht immer optimal und ist - wie immer - vom zwischenmenschlichen Verhalten abhängig: wenn dich jemand nicht leiden kann, kriegst du nichts – oder auch mal mehr, wenn es zwischen zweien knistert ^^ (hier nicht der Fall).

Die Umfragen führte ich zusammen mit „meinem“ Masteranden zusammen durch, der glücklicherweise zuvor Umweltmanagement studiert hatte und sich daher in der Sozialwissenschaft und ihren Methoden bestens auskannte. Wir erstellten einen Umfragebogen und fuhren zu verschiedenen Seen und Ufern in Berlin und Brandenburg und befragten dort die Leute nach ihrem Verhalten an und den Vorlieben von Gewässern für Freizeitaktivitäten. Empfehlen kann ich in Erfahrung dieser Seebesuche den Scharmützelsee wegen seiner vielen Freizeitmöglichkeiten, vermeiden sollte man den Senftenberger See wegen stacheliger Unterwasserpflanzen (Makrophyten). Die Badenden fanden es dort allerdings trotz piesackenden Makrophyten als angenehm. Sie kannten aus DDR-Zeiten noch das Gefühl des sauren Wassers auf der Haut nach dem Baden, welches durch die Eigenschaft als Tagebaurestsee auftritt. Das zeigte uns, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann! Daher empfand ich Umfragen als schwierig auszuwerten bzw. beinahe ungeeignet für die Wissenschaft. Mit geeigneten Methoden und großen Datenmengen kann man solche Fehler zwar einigermaßen korrigieren, aber ordentliche Messreihen sind ordentliche Messreihen – die bei mir für die P-Retention leider auch nicht vorlagen, sondern eher ein Messdatennetz mit mehr Lücken als Daten darstellte. Umfragen kann man dann allerdings auch gleich mit der Öffentlichkeitsarbeit (Abb. 61) verbinden. Und so waren wir:

o beim Tag der offenen Tür am Institut: wo wir Ökos und Alternative trafen, die auch mal entgegen ihrer wissenschaftlichen Ausbildung unwissenschaftliche Auffassungen mit zweifelhaften oder ganz ohne Argumente verteidigen;

o bei der Langen Nacht der Wissenschaften: wo wir v. a. Kinder und den Berliner Oberbürgermeister Müller über unser Projekt aufklärten;

o beim Wassersportfest Grünau: wo wir normale Menschen und Familien trafen, aber auch Verschwörungstheoretiker, die den Flughafen Schönefeld als Intrige der BRD gegen die DDR halten;

o oder allgemein an Seen, wie am Tegeler See: wo wir u. a. auf einen aggressiven Passanten trafen, der sich mit mir anlegen wollten, aber auch auf bekiffte Arbeiter aus dem prekären Milieu, die alles toll fanden und nach der Motte lebten „Hartz IV – und der Tag gehört dir!“

Die Auswertung der sozialen Milieus war insofern wichtig, um die Umfrageteilnehmer und deren sozialen Hintergrund einordnen zu können. Ansonsten versteht man nicht, warum an einem bestimmten See

z. B. besonders viele Angler (eher heimzentriertes / traditionelles Milieu) oder besonders viele Wassersportler (eher liberal gehobeneres Milieu) vorkommen bzw. wo der Unterschied zu den

ebenfalls von uns durchgeführten online-Umfragen besteht, bei denen eher junge Menschen, vorrangig Studenten, teilnahmen.

Und dann gab es noch Twitter. „Big Data“ ist das Schlagwort der Informationsgesellschaft und daher liegt es nahe, die großen sozialen Medien zu „nutzen“ und deren Standortdaten zu verwenden. Google und Facebook machen es einem entgegen aller Skandale jedoch schwierig oder teuer, da sie die Daten lieber selbst auswerten wollen. Twitter, FlickR, Snapchat oder Instagram sind da schon besser geeignet. Aber auch Twitter ist nicht so leicht anzuzapfen, da man schon erweiterte Programmierkenntnisse mit Python oder R braucht, um dann am Ende lediglich 1 % aller Daten auswerten zu können. Denn man bekommt schon nur 10 % der Daten über die API (Schnittstelle) und nur 10 % der Daten waren mit einem GPS-Standort versehen und daher für uns nutzbar. Die Texte auszuwerten hätte dagegen viel zu viel Algorithmenentwicklung erfordert, um allein die Tweets mit Schlagworten wie „Wasser“ herauszufiltern, geschweige denn die grammatikalische Syntax algorithmisch verstehen zu wollen, um den Inhalt der über 3 Millionen Texte automatisiert auszuwerten. Auch wenn ich mich schauderte, was für kranke Sachen manchmal getwittert werden! Wer da was getweetet hat war uns im Übrigen egal, wodurch wir die Studie anonym ausgewertet haben.

Datenverbearbeitung und -darstellung

Forschen ist wie ein Point-and-Click-Adventure als Computerspiel: bevor man ein Rätsel lösen kann und es mit der Geschichte weiter geht, muss man ein anderes Rätsel lösen oder Material sammeln und dann auch noch rauskriegen, wie die Puzzleteile zusammen gehören. Das kann Spaß machen, aber auch frustrierend sein, weil man einfach nicht weiter kommt. So ging es mir z. B. mit den Twitterdaten, die einfach nicht richtig auf meinen PC gezogen werden wollten. Da halfen auch die Kurse zu Python und R nicht viel, die wir am Institut besuchen konnten. Ich fühlte mich eher in einem Universum voll von Programmiermöglichkeiten im Raum dazwischen verloren (Abb. 62):

Den Raum konnte ich wenigstens mit GIS (Geoinformationssystemen) noch einigermaßen darstellen. Wenngleich verschiedene Systemfehler und eigentlich schneller, jedoch ständig hakender Großrechner am Müggelsee (10 km entferntes Hauptinstitut) die Lust an zügiger Datenverarbeitung über 20 km Wegstrecke zu verlieren schien.

Aber nicht nur das Point-and-Click-Adventure (PCA) ist eine Methode zur Lösung, sondern auch die statistische PCA (engl.: Principal Component Analysis = dt.: Hauptkomponentenanalyse). Denn sie lässt einen anderen Blickwinkel auf die gesammelten Daten werfen. “Life is a PCA: It’s constantly changing your perspectives”.

Konferenzen

Zur Wissenschaft gehört auch die Diskussion der Ergebnisse mit anderen Wissenschaftlern rund um den Globus. Denn einer allein kann nicht alle Themenfelder bearbeiten, hat immer eine eingeschränkte Sicht und profitiert meist vom Austausch der Meinungen und Methoden.

Konferenzen sind wie ein Rockfestival - obwohl, Konferenzen gab es zuerst, daher wäre es

besser zu sagen: Rockfestivals sind wie wissenschaftliche Konferenzen - man tourt durch die Welt, präsentiert sein neuestes Material bzw. das Werk dem Publikum und die beste Show bleibt im

Gedächtnis. Anschließend schießt man sich Backstage so richtig weg. Von dem eigentlichen Veranstaltungsort kriegt man allerdings nicht viel mit, falls man am nächsten Tag überhaupt noch

irgendetwas mitkriegt.

Allerdings fliegen gerade viele Umweltwissenschaftler mittlerweile ziemlich häufig auf Konferenzen in teils weit entfernte Länder und man hat den Eindruck, dass eher alte Bekannte getroffen werden als dass wissenschaftlicher Austausch stattfindet. Mein Chef z. B. flog innerhalb eines Jahres zu Kongressen und Projekttreffen in Ländern auf vier verschiedenen Kontinenten (Dänemark, Neuseeland, USA, Brasilien), abgesehen von den zahlreichen innerdeutschen und europäischen Zusammenkünften für das ÖSL-Projekt und andere Projekte. Dafür ist das Fliegen anscheinend kein Problem, wenn es freilich fraglich ist, ob manche dieser Treffen nicht auch per Videozuschaltung möglich wären, wie es durch Corona später oft der Fall werden würde. Wenn Wissenschaftler vom selben Institut dann gleichzeitig vor den Folgen der Klimaveränderungen und anderen, menschgemachten Umweltproblemen warnen, muss das eher scheinheilig als aufklärend auf die Bevölkerung wirken.

Doch auch ich nahm an Konferenzen und den ÖSL-Projekttreffen teil...

SEFS-Konferenz in Olmütz (Tschechien) 2017

Meine erste Konferenz des Symposiums für europäische Süßwasserwissenschaften (SEFS) außerhalb Deutschlands führte mich nach Olmütz (Olomouc, Abb. 63) in Mähren, Tschechien. Allein der Umstand, dass der Projektleiter sich zwar angemeldet, jedoch kein Interesse oder keine Zeit hatte daran teilzunehmen, verschaffte mir diese „Ehre“. Der sonst übliche Beitrag in Form eines Viertelstunden-Vortrages oder eines Posters sowie in Höhe von mehreren hundert Euro (auch hier bezahlt man für eine selbst erbrachte Leistung, wie bei der Publikation von wissenschaftlichen Artikeln!) entfiel für mich, so dass ich mich wirklich nur auf die angebotenen Vorträge konzentrieren konnte – abgesehen von den Begleitangeboten. Denn nicht umsonst findet eine Konferenz in Tschechien statt, wenn dabei nicht schon währenddessen reichlich Bier fließen würde! Das Andenken an die Konferenz besteht passenderweise auch in einem gläsernen Bierkrug, den alle in einer Tasche mit weiteren, meist regionalen Werbeutensilien ausgehändigt bekamen. Der Konferenzbeitrag ist ja meist auch hoch genug! Die englische Doktorandin aus Adlershof regte sich dennoch darüber auf, dass sie als trinkfeste Britin lediglich einen kleinen Krug (0,3 Liter) statt dem „großen“ Krug (0,5 Liter) bekam, nur weil sie eine Frau war. Ein Bayer hingegen hätte wohl nur über den Zusammenhang „Großer Krug“ und „0,5 Liter“ (also eine „halbe Maß“) geschmunzelt.

Abb. 63 Ölmütz / Olomouc in Mähren, Tschechien

Von Adlershof waren auch einige Doktoranden dabei, wie die trinkgeile Engländerin, Rock’n’Roll-Uta (die auch mit über 50 auf der Tanzfläche noch ordentlich abging), ein relativ extrovertierter Chinese, ein verrückter Inder (den man für einen Mexikaner halten konnte), ein eher ruhiger Iraner, ein listiger Halbfinne und ein vegetarischer Hipster. Dazu kamen noch einige andere vom Institut, so dass man es fast als Betriebsausflug hätte sehen können. Immerhin fuhren wir klimakonform mit dem Kleinbus vom Institut über die knapp 600 km an, so dass man sich fragen konnte, ob ein Flug nicht klimafreundlicher gewesen wäre. Immerhin passte die Stimmung und es hatte ein Gefühl von Roadtrip.

Die Exkursionen auf den Konferenzen (Abb. 64) sind immer besonders beliebt, wobei man sich meistens schnell für die wenigen Plätze registrieren muss sowie nur für eine Exkursion anmelden kann und es in Tschechien freilich nicht ohne eine Bierprobe geht. Zudem wurden noch Kästen von Bier mit zum River Rafting geschleppt, was allerdings auch fast nötig war um überhaupt voran zu kommen, da im Fluss kaum noch Wasser floss (Abb. 65)! Nicht selten mussten wir daher aussteigen und das Schlauchboot wieder von einer Sandbank hieven und wegen tief hängender Äste auf unsere Köpfe aufpassen (von einem Holländer so treffend bezeichnet: „Pass op de Kopp“). Dabei traf ich dann sogar einen Schweizer von der Russlandexkursion wieder, auch wenn er sich entweder nicht an mich erinnern konnte oder wollte.

Abb. 64: Flussgesundheit – Totholzfracht, ausgetrocknetes Bett, natürliches Ufer, Eutrophierung

Es ist schon erstaunlich, wie sich viele Wissenschaftler auf solchen Konferenzen gehen lassen. Gestandene Forscher - Postdocs wie Professoren - saufen sich die Birne weg und kriechen teils durch den Konferenzsaal, während manche noch laut grölen und politisch fragwürdige Aussagen tätigen. Zumindest im Suff sind sich alle Menschen ähnlich. Aber dann erst die Doktoranden! Nachdem der Vortrag vor tausenden, fremden, viel erfahreneren und angesehenen Fachleuten vorbei und der Druck von einem gefallen ist, geht es richtig los. Entsprechend erzählte der Chinese am Morgen kurz vor der Rückfahrt, er hätte den Inder aus dem Zimmer der Engländerin kommen sehen. Als dieser merkte, dass er beobachtet wurde, hätte er darauf bestanden, die völlig Betrunkene lediglich ins Bett gebracht zu haben, nachdem er selbst kaum noch laufen konnte. Wieso beide morgens jedoch nicht bei der Abfahrt dabei waren, konnte niemand so genau erklären.

Die Leute auf den Konferenzen sind ansonsten eher umgänglich, zumal man im internationalen Kontext ohnehin auf gegenseitige Rücksichtnahme der verschiedenen kulturellen Eigenheiten angewiesen ist. Und wenn auch mal die Technik streikt oder der Beamer ausfällt (Abb. 66), findet der selbstbewusste Wissenschaftler immer eine Lösung und nimmt es meist mit Humor! In so einer Situation die Ruhe zu bewahren und sofort zu reagieren gelingt auch nur, wenn mal viel Erfahrung hat, sich selbst nicht mehr zu ernst nimmt und die eigenen Fehler akzeptiert hat, statt sie anderen anzulasten.

SIL-Konferenz in Nanjing, China 2018

Da dieser Teil der Dissertation bereits an anderer Stelle beschrieben wurde, folgt hier nur eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse auf der Konferenz der internationalen Gesellschaft von Limnologen (SIL, Abb. 67):

Ja, auch ich machte mich eines Langstreckenfluges in Zeiten des Klimawandels und als Vertreter einer umweltwissenschaftlichen Delegation nach China schuldig – und war dennoch einer der wenigen, die sich darüber überhaupt Gedanken machten. Viel umständlicher gestaltet sich zugegebenermaßen auch eher die Beantragung des Visums, die Vorbereitung und Einreichung des Vortragsthemas und letztlich die ganze eigentliche Reise nach, in und von China zurück. Freilich waren auch die Vorträge (Abb. 68) auf dieser Konferenz und die Exkursionen (Abb. 69) interessant und glücklicherweise kam ich auch hier wieder mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Auch merkte ich, dass die wissenschaftlichen Formalien in China nicht ganz so ernst genommen werden. Einige chinesische Studenten trugen teils grausam anzuhören ihre Themen vor, da ihr Englisch und auch die Präsentationsweise nicht so geübt waren wie bei uns Europäern oder gar in den U.S.A. Allerdings konnten auch westlich-international gestandene Wissenschaftler ins andere Extrem von überfüllten Vortragsfolien und zum unstrukturierten Plaudern tendieren. Zudem wurde ich in der Fragerunde nach meinem Vortrag über die Nährstoffretention in europäischen Flussseen als „Professor“ angesprochen – was mich weniger stolz als irritiert drein blicken ließ. Vielleicht lag es auch daran, dass ich den letzten Vortrag dieser Session am letzten Tag der Konferenz hielt – eine unbeliebte Tatsache, da man lange den Druck vor sich herschieben muss einen guten Vortrag abzuliefern und kaum noch jemand zuhört. Die Fragen konnte ich dennoch alle beantworten.

Der interkulturelle Austausch zeigte mir neben einer wunderschönen, alten Hauptstadt des Reichs der Mitte (Nanjing, Abb. 71) aber auch, dass in Kanada und Südafrika durchaus rassistische Tendenzen in der jungen wie der alten Generation bestehen. Einer der SIL-Nachwuchspreisträger beispielsweise wetterte über die Überschwemmung schwarzer Einwanderer und ein alter Professor spottete über die schwarze Bevölkerung. Zugegebenermaßen wurde das erst unter erheblichem Alkoholeinfluss deutlich, so wie mir deutlich wurde, was ich auf der SEFS-Konferenz im letzten Jahr noch nicht wusste: dass erheblicher Alkoholgenuss nötig ist um wissenschaftliche Beziehungen zu knüpfen – ob das bei einer Konferenz wie dieser der Fall war, oder bei Feldarbeiten wie bereits in Sibirien. Allein aus diesem Alkoholzwang heraus will ich nicht dauerhaft in der Wissenschaft bleiben!

Abb. 69: oben: Seenmessgeräte, unten: Seenmelioration (Abpumpen der Algen)

Von einem restriktiven China, wie man es in den Medien oft hört, merkte ich dagegen weniger. Und auch die Straßen und die Luft in Shanghai waren zwar laut, wie es für die zu der Zeit drittgrößten Metropole der Welt nicht anders zu erwarten war, doch überraschend sauber – im Gegensatz leider zur Wasserqualität der umliegenden Flüsse und Seen, wie dem Taihu-See. Dort wurden Millionen Dollar für die Gewässerqualitätsverbesserung versenkt (Abb. 67 und 69), um am Ende festzustellen, dass man den Abfluss des Sees in einen Kanal einleiten ließ, der wieder zum Zufluss zurück führt und die Nähr- und Schadstoffe wieder in den See einbringt (Abb. 70)! Tja, oder es war eine eindrückliche Demonstration der Weisheiten: „Alles fließt.“ und „Das ist der Kreislauf des Lebens“.

Aber es war auch ein gewisses Abschiedsgefühl und eine Stimmung des allein-gelassen-Werdens am letzten Abend beim gemeinsamen Essen dabei, weil man wieder in alle Winde verstreut wird und ich noch nicht wusste, was mich auf meinem einsamen Weg durch die chinesische Provinz erwarten würde.

Abb. 71: Nanjing, die alte chinesische Hauptstadt im Süden

Gemeinschaftsveranstaltungen am IGB

Wenn man Teil eines Doktorandenprogrammes zum Beispiel am IGB war, kam man auch in den Genuss verschiedener Aktivitäten wie dem Sommerfest; konnte am Doktorandensommer (einem allgemeinen Exkursionswochenende zu einem Umweltthema mit Klassenfahrtsflair) und an verschiedenen Gemeinschaftsabenden mit freizeitlicher Kicker- und Biernutzung teilnehmen; besuchte fachliche Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben, Datenauswertung, Konferenzteilnahmen oder auch zur Karriereberatung; übte die eigenen Exposé-, Konferenz- oder Abschlussvorträge und diskutierte sie in einem Kolloquium oder lief auch beim alljährlichen IGB-Lauf mit. Die Öffentlichkeitsarbeit am Institut nimmt sich außerdem sehr hilfreich aus, da gerade auf Umfragen und Bürgerwissenschaften („Citizen Science“) Wert gelegt wird. Um mit anderen in Kontakt zu kommen, sich fachlich und privat auszutauschen und vor allem in die Gemeinschaft zu integrieren sind diese Angebote äußerst hilfreich. Ohne diese Gemeinschaftsaktivitäten hätte ich tatsächlich einen Erinnerungswert vermisst und mit meinem Dissertationsthema und meinen allgemeinen Promotionsproblemen mich sehr allein gelassen gefühlt, wie es so manchem Doktoranden ergeht, der lediglich an einer Uni ohne externes Institut studiert. Dann bleibt nur noch Hilfe beim Doktorandenforum zu suchen (https://doktorandenforum.de/).

Betreuendes Forschen – Wie man die Chefs anleitet

Wie erwähnt hatte ich drei Chefs, einen offiziellen Doktorvater (der Mathematiker war und eher die Organisation der Dissertation übernahm, also am Anfang und Ende der Promotion auftrat) und zwei Betreuer, welche sich als meine fachlichen Vorgesetzten sahen. Diese Chefs sollen im Folgenden dargestellt werden:

1. De-jure-Doktorvater = Professor in Rente

Wieder einmal hatte ich den grandiosen Missgriff getan und mir einen Professor ausgesucht, der meine Abschlussarbeit nicht mehr in seiner Berufszeit erleben würde. Das macht sich immer schlecht, denn wie er selbst einmal sagte, haben Rentner nie Zeit. So schien es sich auch spätestens bei der Verlängerung meines Promotionsvorhabens zu bewahrheiten, denn der Antrag hätte im April gestellt werden müssen und lag im September immer noch nicht vor. Da dieser Vorgang meinem rechtlichen Doktorvater oblag, konnte ich lediglich die Unterlagen vorbereiten und mit ihm alles weitere persönlich absprechen. (Zum Glück hatte ich dagegen nicht die Doktorandenstelle in Münster angetreten, da der dortige Professor bereits wenige Monate später verstorben war.)

Dass in der Zwischenzeit dennoch nichts passiert war bemerkte ich allerdings erst, als ein Brief von der Uni kam, worin stand, dass meine Rückmeldung trotz rechtmäßiger Überweisung des Semesterbeitrages nicht vollständig vorläge. Offensichtlich war der Antrag zur Promotionsverlängerung nicht eingegangen, so dass unklar war, ob ich mich zurückmelden konnte. Nach einigen panischen Tagen des E-Mail-Schreibens mit allen Beteiligten (weil ich die Telefonnummer meines Doktorvaters nicht hatte), verfasste ich noch ein aufwendiges Schreiben über die Gründe für die Verzögerungen, die ja ohnehin reichlich vorlagen, allein schon damit, dass ich mittlerweile eine Vollzeitstelle inne hatte. Als jedoch nach einigen Wochen immer noch keine vollständige Rückmeldung erfolgt war sowie E-Mails aufgrund der Corona-Krise nur mit automatischen Antworten über die Überlastungssituation des Promotionsbüros zurückkamen und auf den Brief, den ich extra noch zur Uni geschickt hatte, auch keine Reaktion folgte, versuchte ich letztlich mein Glück in der zweistündigen Sprechstunde alle drei Tage pro Woche anzurufen und mich über den aktuellen Bearbeitungsstand zu informieren. Die Frau am Telefon erklärte mir allerdings, dass sie mir darüber keine Auskunft geben könne, weil sie aus Datenschutzgründen nicht befugt sei meinen Rückmeldestatus einzusehen. Ich solle doch einmal eine E-Mail schicken!! Alternativ könne ich auch noch einmal im online-System nachschauen, ob ich denn mittlerweile zurückgemeldet sei. Ich erklärte ihr zwar noch etwas verzweifelt, dass ich auf Dienstreise an der tschechischen Grenze stand und mein Datenvolumen beinahe aufgebraucht war, doch es nützte nichts. Die letzten Kilobyte Freiguthaben meines Handys schafften allerdings noch das erneute Einloggen ins System und seltsamerweise war ich plötzlich zurückgemeldet! Ein Wunder?

Ansonsten hielt der Professor sich inhaltlich dezent zurück und gab ab und an eher strukturelle Richtungshinweise zum Aufbau und Ablauf der Arbeit. Diese halfen allerdings meist, um meinem Chef klarzumachen, dass die Arbeit nicht ewig dauern könne und keine Weltformel hervorbringen solle.

2. de-facto-Doktorvater = Chef

Mein fachlicher Vorgesetzter bzw. Betreuer und damit der de-facto-Doktorvater saß in Adlershof und das schon seit vielen Jahren. Dabei war Adlershof eigentlich nur als vorrübergehender Standort geplant, um das völlig überfüllte Hauptgebäude am Müggelseedamm zu entlasten. Deswegen wird der Standort auch immer noch nicht auf der Webseite des Institutes angezeigt – wir existierten also offiziell gar nicht. Entsprechend schlechter vernetzt waren wir mit den Kollegen am Hauptstandort.

Der AG-Leiter hatte den Posten zwei Jahre nach seiner eigenen Dissertation bekommen, weil der eigentliche AG-Chef überraschend verstorben war und jemand die Arbeitsgruppe weiterführen musste. Seither wurde mein Chef selbst von den restlichen Führungspersönlichkeiten am Institut eher als Übergangslösung betrachtet und wohl u. a. deswegen noch nicht entfristet. Eine Entfristung über einen Tenure-Track war zwar geplant, jedoch aus irgendwelchen Gründen nach zehn Jahren immer noch nicht umgesetzt. Die saftige Möhre wurde ihm also stets vor die Nase gehalten und trotz Erfüllung der Forderungen nicht abgebunden – weder was eine Entfristung noch eine Kündigung betraf. Das ist übrigens ein Grund für mein Gefühl der Perspektivlosigkeit in der Wissenschaft.

Soweit wollte ich es nicht kommen lassen, weshalb ich, wie erwähnt, keine derart unsichere Anstellung angenommen hatte. Doch schon das Bewerbungsverfahren für diese Doktorandenstelle hätte mich im Grunde abschrecken müssen. Denn nicht nur, dass ich kurzfristig innerhalb weniger Tage nach Bewerbungsversendung nach Berlin zitiert wurde, der Projektleiter über eine Stunde zu spät zum Gespräch kam und der Vertrag lediglich 50 % Bezahlung betrug; so konnte sich mein Chef schon damals nicht entscheiden, ob er mich als Doktoranden haben wollte oder nicht. Sicher, meine fachlichen Voraussetzungen waren nicht ideal, weil ich in diesem Wissenschaftsbereich und mit diesen Methoden noch nicht gearbeitet hatte. Aber dann hätte er mich ja nicht einstellen müssen?! Nun, offensichtlich gab es keinen Dümmeren und nachdem ich zweimal jeweils eine halbe Stunde mit ihm am Telefon über das Für und Wider meiner Einstellung diskutiert hatte, meinte ich schließlich, dass er es doch einfach probieren solle, wenn er niemand besseren hat. Ein Fehler? Das Gefühl über seine Entscheidungsfeindlichkeit verließ mich jedenfalls auch die folgenden drei Jahre und darüber hinaus nicht wieder.

Manchmal hatte ich aber auch den Eindruck, dass mein Chef nicht ganz zufrieden mit dem ÖSL-Projekt ist und es scheint ihm nur aufgedrückt worden zu sein. Das würde auch erklären, warum er Termine mit mir fast immer mehrmals aufschob, weil etwas „Wichtigeres“ aus anderen Projekten dazwischen kam. Obwohl sein Büro in Hörweite direkt nebenan lag, gab es vielleicht nur ein oder zwei Male, bei denen eine terminierte Besprechung der Ergebnisse oder weiteren Abläufe meiner Arbeit wie geplant stattgefunden hat. Denn entweder ließ er mich nicht nur ein paar Minuten warten, so dass kein Gespräch pünktlich zum vereinbarten Termin anfing oder ohne Zwischenfälle verlief. Oder es gab Anrufe von Kollegen, die dann schon einmal zwei Stunden dauern konnten und es am Ende hieß: „Oh, da hab‘ ich mich wohl verquatscht.“; oder er ließ ganze Termine platzen, weil ihm doch etwas (Un)wichtigeres dazwischen gekommen war; oder ihm fiel ein, dass er ja doch mal früher nach Hause wollte. Das nenne ich dann Geringschätzung und Unhöflichkeit.

Aber es lief nicht immer nur bei mir so. Entsprechend gefürchtet waren die Mitarbeitergespräche zu Jahresbeginn. Denn meist wurde einem vorgehalten, was wir alles nicht erreicht hatten und meist handelte es sich um die vorher vereinbarte Publikationsanzahl. Danach richtete sich auch die Punkteanzahl der gesamten Arbeitsgruppe, so dass man nicht nur für sich selbst, sondern gleichzeitig für alle verantwortlich war und nur gnädigerweise die trotzdem geradeso erreichten Ziele anerkannt wurden und dass, obwohl der Chef selbst kaum Zeit hatte seiner Betreuungsaufgabe nachzukommen und mir auch nur zuzuhören und Termine einzuhalten. Nach so einem Gespräch war ich daher regelmäßig niedergeschlagen und die Selbstzweifel wurden nur noch verstärkt. Bei einem solchen Gespräch wurde auch klar gemacht, dass für eine Konferenz, wie ich sie für die SIL in China geplant hatte, schlicht kein Geld vorhanden war, weil der Chef gerade festgestellt hat, dass seine Arbeitsgruppe pleite ist – zu Jahresbeginn! Aus dem ÖSL-Projekt konnte ich ebenfalls nichts erwarten, nicht umsonst hatten sie meine Stelle bereits zweimal gekürzt. Manchmal hatte ich den Eindruck, als wolle man das Projekt und die eigenen Konferenzreisen dadurch weiter begleichen, dass man mir die Finanzierung strich. Aber das überhaupt anzunehmen wäre ja irrsinnig – oder?

Jedenfalls lief es darauf hinaus, dass ich einen DAAD-Antrag stellen sollte um mir wenigstens eine Konferenzteilnahme selbst zu ermöglichen. Manche Doktoranden nahmen aufgrund ihrer guten Finanzierung auch an zwei, drei Konferenzen pro Jahr teil. Aber hier zeigt sich eben Glück und Unglück der Projektwahl.

Wie man es sich nicht anders denken kann, fiel meinem Chef dann drei Monate vor Vertragsende auf, dass der Inhalt meiner Dissertation der letzten knapp 3 Jahre so nicht funktioniert! Er gab selbst zu, dass er das zuvor gar nicht bemerkt hatte. Selbst in den anfangs noch regelmäßigen Treffen mit dem ehemaligen Masteranden und mir wurden jedes Mal die alten Ziele und Methoden wieder über den Haufen geworfen, weil ihm entweder die Ergebnisse nicht passten oder ich nicht richtig verstanden zu haben schien, was er wollte. Aber in drei Monaten kann man nicht alles noch einmal von vorne anfangen also bereitete ich mich schon einmal darauf vor auch über die regulären drei Jahre in eigener Finanzierung auf unbestimmte Zeit weiter zu arbeiten. Wie sich zeigte, sollte ich damit Recht behalten.

Mein Chef zeigte sich auch nicht überrascht von der Ablehnung meines bis dahin einzigen wissenschaftlichen Artikels - wohlgemerkt mit ihm als Co-Autoren - eine Woche vor Ende meiner vertraglichen Arbeitszeit am Institut und konnte die Gründe der Reviewer gut nachvollziehen. An diesem Punkt zweifelte ich noch, ob ich ihm nach all den Korrekturrunden überhaupt jemals noch etwas vorlegen sollte – so hervorragend wie dieser Artikel baden gegangen war. Währenddessen machte mein Chef allerdings Karriere und wurde noch in eben jener Woche stellvertretender Abteilungsleiter.

Mein Abschlussvortrag am Institut fiel eigentlich in meinen letzten Monat mit Arbeitsvertrag. Aber da jemand anderes dringender den Termin brauchte, verlegte ich ihn in die Zeit danach – was für ein Fehler! Denn zum einen hatte ich mich aus Kostengründen für einen Umzug zurück in die Heimat entschieden, konnte nun als Arbeitsloser aber nicht mehr einfach nach Berlin fahren, ohne vorher Ortsabwesenheit beim Arbeitsamt zu beantragen. Da aber ein zwingend erforderliches Gespräch direkt vor dem Vortrag stattfand, musste ich diesen Termin wiederum verlegen und eine ganze Woche „Urlaub“ beantragen (eine von drei Wochen für das beginnende Jahr war also schon im Januar weg), da ich mit meinem Chef ausgemacht hatte, die Tage vor dem Vortrag noch einmal alles durchzugehen. Einen Tag vorher fiel ihm allerdings ein, dass er doch lieber Urlaub machen wollte, während ich bereits auf dem Weg nach Berlin war. Offensichtlich hatte er diese Entscheidung auch schon an die Kollegin weitergeleitet, die ebenfalls mit daran teilnehmen sollte, so dass ich in seinen Augen völlig umsonst zum vereinbarten Termin nach Berlin gefahren war und meinerseits „Urlaub“ (also Ortsabwesenheit) beim Arbeitsamt beantragen musste!

Immerhin wurde mir ein überzeugendes Arbeitszeugnis ausgestellt, das ich letztlich allerdings auch selbst vorformuliert hatte. Auch das war ein Merkmal dafür, dass mein Chef nicht wirklich wusste, was ich eigentlich die drei Jahre gemacht hatte.

Doch es geht weiter: Die Diss ist noch nicht beendet und ich ackere erneut. Nach den drei Jahren am Institut funktioniert das zunächst noch ohne neue Anstellung und mit einer Weiterbildungsmaßnahme zum Umweltrecht. Doch schon vier Monate später bin ich „back to business“ – zurück in der Arbeitswelt, wenn auch für drei Monate erst einmal zu 60 %, um die Dissertation in dieser Zeit „abzuschließen“, wie ich an diesem Punkt noch glaube.

Die Kommentare meines Chefs gestalten sich mit zunehmender Bearbeitung der Dissertation immer detaillierter, statt umgekehrt gröbere Fehler auszumerzen. Nach der x-ten Korrekturrunde (x > 20) geht es mittlerweile darum noch mehr Tabellen und detailliertere Beschreibungen der Datenauswertung anzubringen und die Datenauswertung selbst zu hinterfragen und zu korrigieren. Das würde allerdings bedeuten alle Auswertungen noch einmal durchzuführen bzw. nicht mehr an die Glaubwürdigkeit der eigenen Daten zu glauben. Dafür ist es ein bisschen spät, finde ich. Denn nachdem ich das über ein Jahr lang tatsächlich mitgemacht habe, sind mittlerweile fast fünf Jahre vorüber und zur selbstbewussten Verteidigung der Arbeit trägt das auch nicht bei. Außerdem würde eine genaue Auflistung der Daten zu allen Seen tausende Seiten Tabellen mit mehreren hundert Spalten bedeuten – abgesehen von der logistischen Darstellung in einem DIN-A4-Blatt ist das mitten in einer Arbeit absoluter Schwachsinn. Niemand würde sich für diese Details der Auswertung interessieren und es würde das Lesen und Verstehen nur noch erschweren. Außerdem wurde dieser Textteil schon lange abgesegnet und bei einem Journal eingereicht und … ich muss mich wirklich kontrollieren, um nicht die Beherrschung zu verlieren. Denn solche Forderungen kommen nun bei jedem zweiten Kommentar – über hundert Kommentare pro Kapitel wohlgemerkt! Das würde mehrere Jahre Arbeit bedeuten und mehrere tausend Seiten umfassen, ja mehrere Doktorarbeiten ausmachen. Es fällt mir bei diesem Wust an Kommentaren wirklich schwer noch einen Durchblick über die relevanten Anmerkungen zu behalten und noch die Energie zu finden, mich immer wieder stundenlang damit zu beschäftigen. Denn in der einen Korrekturrunde soll ich z. B. bestimmte Quellen zitieren, in der anderen wieder nicht, in der übernächsten doch wieder. Teils scheint mein Betreuer den Text nicht einmal vollständig gelesen zu haben, weil ich seine Forderungen schon an anderer Stelle oder sogar im selben Satz bereits erfüllt hatte. Fazit: mit fortschreitender Korrektur werden die Texte nicht besser, weil nach dieser langen Zeit beide - Doktorand und Doktorvater - nicht mehr wissen, worum es hier eigentlich geht oder warum ein bestimmter Schritt unternommen wurde. Zumal der Text ständig im Nachhinein korrigiert wird und somit den Bezug zum Anfang verliert.

3. Möchtegern-Chef = Der Projektleiter des ÖSL-Projektes

Aber gegen den Projektleiter war mein direkter Chef ein wahrer Segen. Denn der Projektleiter kam von der ganz alten Schule – und das bezieht sich metaphorisch eher auf die Prügelstrafe als auf die romantisch verklärte Höflichkeit vergangener Tage.

Nachdem er - wie bereits - erwähnt über eine Stunde zu spät zu meinem Vorstellungsgespräch erschien, wurde ich noch vor Beginn meines Vertrages im Januar zur Weihnachtsfeier im Dezember eingeladen. Bis dahin hatte ich noch keine Wohnung in Berlin, was bedeutet ich hätte dafür ein Hotelzimmer buchen müssen. Glücklicherweise konnte ich bei Freunden übernachten und die Reise mit Wohnungsbesichtigungen verbinden. Bei der Weihnachtsfeier selbst erschien mir der Projektleiter recht normal und belesen, wodurch mein Eindruck der „alten Schule“ kam. Schrottwichteln, mitgebrachte Musik aus aller Welt (weil die AG aus aller Welt kam) und Fotostrecken von den wissenschaftlichen Reisen des vergangenen Jahres stellten ein durchschnittliches, gehobenes Programm dar. Leider hatte man vergessen mir zu sagen, dass die Tore des Institutes, wo das ganze stattfand, am Abend abgesperrt werden und man für das Verlassen des Geländes einen Transponder (elektronischen Schlüssel) braucht, so dass meine erste, ernsthafte Aktion im Sinne der Forschung darin bestand mit meinem beim Schrottwichteln gewonnen Keramikblumentopf über das zweieinhalb Meter hohe Tor zu klettern und möglichst ungesehen vom Gelände zu flüchten. Hier setzt der Witz an: „Wissenschaftler haben heraus gefunden…“.

Doch bald schon sollte ich die Knute spüren und kennen lernen, was es heißt gepuscht zu werden! Anfangs ging es darum, dass seine Auffassung der Arbeit in eine ganz andere Richtung lief als beim Einstellungsgespräch und als es mit meinem Chef vereinbart wurde (nämlich Ökosystemleistungen zu bewerten). Später ließ er sich auch noch mehr einfallen. Hier ein Überblick seiner Sprüche und den Faktencheck direkt im Anschluss (gekennzeichnet durch einen Pfeil: „> …“):

- „Früher haben die Doktoranden oft gar nichts verdient und mussten nebenher jobben. Das war unverantwortlich! ...“

> War die Forschungssituation in der damaligen BRD also noch ärger als in der DDR? Ich nenne das „trumpen“.

- „…Daher kannst du ja dein Jahr Arbeitslosengeld nutzen um noch eine Publikation zu schreiben…“

> Bei dem hackt’s wohl? Damit will er nur vertuschen, dass ich als einer der wenigen Doktoranden nur zu 50 % bezahlt werde, die meisten anderen aber zu 65 % oder üblicherweise schon zu 75 %. Der heult sich ja vor Lachen in den Schlaf!

- „… und andere kriegen nur ein Stipendium und daher gar kein Arbeitslosengeld.“

> Aber dafür kriegen sie auch Summer-Schools zur Weiterbildung und zum wissenschaftlichen Austausch bezahlt - während ich dazu Urlaub nehmen und einen Stipendienantrag hätte stellen müssen - und müssen nach drei Jahren nicht drei Publikation eingereicht, sondern nur „einreichungsfertig“ geschrieben haben – ein enormer Unterschied, weil kein Reviewer eines Journals die Publikationen abgesegnet haben muss!

- „Mit nur zwei Papern (= wissenschaftlicher Artikel, Anmerkung der Redaktion) nimmt einen niemand und man findet keinen Job!“

> Was für ein Quatsch! Zumindest außerhalb der Wissenschaft. Als ob sich die Behörden und Unternehmen für die Veröffentlichungen interessieren. Denen geht es nur um den Doktortitel. Allein in der Wissenschaft ist die Artikelzahl eines der Einstellungskriterien, wenn auch leider das Wichtigste. (Weshalb übrigens auch so viele unnötige oder sogar gefälschte Artikel veröffentlicht werden!)

- „Das dritte Paper (über ein ganz anderes, aber ÖSL-projektorientiertes Thema: die Nahe-Morphologie, A. d. R.) kriegen wir schon noch unter in deiner Diss.“

> Äh, nein?! Weil das viel zu weit weg vom Thema wäre und nur ihm bzw. seiner AG etwas nützen würde!? Außerdem war das nie so geplant und die ganze Diskussion darum hält mich schon seit anderthalb Jahren von meiner eigentlichen Arbeit ab!

- „Du bist zu ineffizient! Du müsstest mindestens dreimal so schnell arbeiten!“

> Aber dann am Freitag anrufen und fragen ob ich am Sonnabend kostenlos für ihn acht Stunden arbeiten könne!!

Wenn man mich mit der chinesischen Auffassung von Arbeit vergleicht, mag es stimmen, dass ich schneller hätte arbeiten können. Aber dafür hätte ich auf sämtliche Wochenenden und Urlaub sowie ausreichend Schlaf verzichten müssen. Daher sind diese (asiatischen) Studenten übrigens auch sehr beliebt bei wissenschaftlichen Betreuern – ganz neben der Tatsache, dass sie und viele andere ausländische Doktoranden meist internationale Stipendien bekommen und die AG bzw. das Institut dadurch nichts kosten!

- „Wenn wir wollen, dass diese ‚gute‘ (!, A. d. R.) Wissenschaftssituation erhalten bleibt, müssen wir die bestehende Regierung erhalten, also CDU wählen.“

> Ganz klar Wahlbeeinflussung! Abgesehen davon: was ist an der Wissenschaftssituation gut, wenn der akademische Mittelbau komplett wegfällt und es keinerlei Perspektiven mehr gibt, falls man nicht Professor geworden ist? Die Ausbeutung der bereits erwähnten Möhren-Taktik nützt letztlich nur den AG-Leitern aufwärts!

- Und, und, und…

Weitere Anekdoten über den Projektleiter:

Generell war er außerdem unpünktlich. Nicht nur zu meinem Bewerbungsgespräch, sondern auch zu anderen Gesprächen und Projektterminen konnte es auch leicht mal zwei Stunden später werden – wenn schon zu spät dann aber auch gleich richtig.

Auch kostenlose Arbeitseinsätze - ganz im Verständnis von Doktoranden als Leiharbeiter - waren ihm nicht fremd. Er verlangte kostenlose Unterstützung für seinen indischen Doktoranden von mir, aber wenn ich meine Arbeit deshalb nicht schaffte, galt ich als faul. (Zusätzlich habe ich mir durch die Feldarbeit übrigens eine Borreliose eingefangen).

Dabei hält er sich immer für meinen eigentlichen Betreuer, abgesehen davon, dass er keinerlei Betreuungsarbeit geleistet hat, außer einem Gesprächstermin ohne meinen Chef, bei dem er nur wieder versuchte, seine Forschungsvorstellungen in meiner Arbeit unterzubringen. Auch wenn er Projektleiter des Projekts war, aus dem ich finanziert wurde, hatte er anscheinend immer noch nicht verstanden, dass mein Doktorvater und mein AG-Chef mein fachlich weisungsbefugter Betreuer waren.

Entsprechend sagte er auch nicht einmal Bescheid, wenn er etwas von mir wollte: Dass ich von ihm für eine Vortragsmoderation eingeteilt war, habe ich nur durch Zufall erfahren. Und noch dazu handelte es sich dabei außerdem um ein Kolloquium einer ganz anderen Abteilung! Wie soll man das wissen – und außerdem noch seine Arbeit schaffen, wenn man nur wieder sinnlose Fremdarbeit leisten soll? Das ganze Kolloquium hat schließlich niemals stattgefunden – oder ich wurde bis heute nicht darüber informiert.

Gleichermaßen bekam ich Freitagmittag eine E-Mail von ihm, ich solle ihm noch heute einige Daten für das Projekttreffen am Montag aufbereiten. Als ich ihm zurückschrieb, dass ich das erst frühestens am nächsten Tag (also Sonnabend) schaffen würde, weil ich gleich am Nachmittag noch nach Dresden fahren müsse, um der Verteidigung meines Masterstudenten beizuwohnen, warf er mir vor, ich könne auch ruhig am Wochenende mal Arbeitsinitiative zeigen, denn ich sei ja ohnehin viel zu unproduktiv (also zu faul)! Außerdem könne man ja auch im Auto arbeiten. Dass das als Fahrer allerdings völlig unverantwortlich wäre und wir ganz nebenbei erst Mitternacht zurück waren, zeigte wiederum seine grenzenlose Ignoranz.

Ähnlich ging es bei der „Stadtnatur Berlin“ zu: Er fragte mich Donnerstagnacht per E-Mail, ob ich eine Fahrerlaubnis vom IGB hätte. Erst auf Nachfrage am Freitagmorgen teilte er mir überhaupt mit, dass ich am Sonnabend von 8:30 bis 16:30 von ihm als Fahrer für seine Studenten eingeplant sei. Als ich ihm sagte, ich hätte keine Zeit (am Wochenende!) fragt er dreist nach, ob ich denn die Veranstaltung „Stadtnatur Berlin“ organisieren würde, im Glauben, nur dann dürfe ich mich herausreden und nicht am Wochenende arbeiten. Ich meinte also: „Das nicht, aber ich treffe dort Leute, die sich auf mein Erscheinen verlassen.“ Daraufhin gab er auf, wohl im Glauben, ich würde mich an der Aktion aktiv beteiligen. Allein die Tatsache schon wieder derart kurzfristig kostenlose Arbeitskraft und alle privaten Pläne aufzugeben (u. a. Vici zu treffen), zeugte von purer Rücksichtslosigkeit und Leiharbeiter-Denken im Sinne von Sklavenhalterei.

Neben einigen rechten („Bürgerwissenschaften und Umfragen funktionieren nicht, wenn die Mehrheit der nicht-deutschsprachigen Menschen ‚Kanak-Sprak‘ spricht“) und chauvinistischen Tendenzen, die anscheinend auch zur „uralten Schule“ gehören, ließen seine Versuche der Einflussnahme aber irgendwann nach, weil er mich nicht überreden konnte für ihn weitere, sinnlose Arbeiten zu übernehmen. Wir arrangierten uns schließlich mit gegenseitiger Ignoranz und am Ende profitierte ich wenigstens auch mit einer kostenlosen und arbeitsarmen Konferenzteilnahme (bei der SEFS 2017).

Ergebnisse

In meinem Fall bedeutet der Doktortitel, dass man die Fähigkeit erworben hat sich unterordnen und immer neu motivieren zu können, um sinnlose Aufgaben zu übernehmen (also Aufgeben, deren Sinn sich mir nicht erschließen). Die Wissenschaft soll für die Doktoranden das einzige Lebensziel sein, damit sie lernen alle privaten Wünsche wie Urlaub, Essen, Schlafen, ja ihr eigenes Leben der Wissenschaft unterordnen.

Doch ich frage: ist solch ein Wesen überhaupt noch fähig sein eigenes Handeln oder gar seine Forschungsergebnisse zu hinterfragen?

Zu einer kleinen Verschwörungstheorie:

Wenn dann gar nichts mehr funktioniert, man sich von den Betreuern missachtet oder nicht verstanden fühlt und man irgendwann nur noch darüber nachdenkt, welches Arbeitsamt wohl für einen zuständig ist, dann könnte man manchmal auf die Idee kommen, einer Verschwörungstheorie aufgesessen zu sein. Das passiert gerade solchen Menschen, die kreativ nachdenken, motiviert und ergeizig sind sowie unbedingt eine Erklärung finden wollen. Nicht umsonst vertreten manche Wissenschaftler seltsame Theorien, von der Gaia-Hypothese über die Homöopathie bis zur „hohlen Welt“. Und auf einmal fällt mir auf, dass sämtliche erfolgreiche Doktoranden meines Chefs entweder (wie er selbst) aus dem Westen Deutschlands stammen und diejenigen, die abbrachen aus dem ehemaligen Ostzonengebiet. Extrapolierte man nun diesen Trend, hätte ich praktisch keine Chance auf eine erfolgreiche Promotion! Oder aber ich bewiese mir selbst als Ausreißer das Gegenteil dieser Theorie.

> Dieser Gedankengang soll zwei Dinge aufzeigen:

1. So entstehen viele Verschwörungstheorien, welche von ihren Erfindern selbst geglaubt werden und auf tatsächlich erfahrener Ungerechtigkeit fußen (wobei diese übrigens subjektiv empfundene Ungerechtigkeit allerdings nicht mehr logisch mit der Verschwörungstheorie zusammenhängen muss) und unter psychischem Stress ausgebaut wird. Wenn dann keine Zeit zur Reflektion dieser Gedanken bleibt, wird solch eine Theorie umso mehr geglaubt und sogar ausgebaut. (Nicht zu verwechseln ist eine auf solche Weise entstandene Verschwörungstheorie mit absichtlich gestreuten falschen Fakten, um Intrigen zu spinnen.)

2. Auf diese Weise werden auch in der Wissenschaft Muster in Daten gesehen und interpretiert, die nicht beweisbar sind. Auch Wissenschaftler sind daher anfällig für Verschwörungstheorien (basierend auf ihren Vorurteilen und Erfahrungen, die jeder Mensch besitzt) und zwar unabhängig von ihrer Intelligenz, aber umso abhängiger von ihrer psychischen Stabilität. Wenngleich manche Menschen stabiler sind als andere, können alle Menschen unter genügend und falschem Stress („Disstress“) psychisch instabil werden.

Die Wissenschaft feiert sich selbst. Da werden „Stakeholder“ (also Interessenvertreter bzw. Anteilseigener) als ab und zu sogar interessiert an Forschungsergebnissen oder intelligent und verständig bezeichnet. Dabei geht es vielen Forschern genauso nur um die Bewilligung ihres nächsten Projekts, um für ein paar Monate oder Jahre bezahlt zu werden.

Natürlich: diese Konkurrenz um Forschungsmittel stärkt den Wettbewerb und beschleunigt die Produktion von Ereignissen – aber um welchen Preis? Dass die einzelnen Menschen zwischen diesen Projektanträgen aufgerieben werden, weil sie übermüdet arbeiten oder unvollständige Analysen bzw. hastig durchdachte Experimente auswerten müssen? Weil sie immer mehr Techniken lernen müssen, die sie zwar anwenden, aber nicht durchdringend verstehen (können)? Dass sie bis zur Rente (für spätere Generationen: die Rente ist ein altersbedingter Einkommensverlustausgleich für die lebenslang geleistete Arbeit und gegenwärtig die vorgehaltene Möhre für die Gesamtbevölkerung) durch die ganze Welt ziehen müssen, um möglichst viel Auslandserfahrung zu sammeln und ab dem Alter von 40 vielleicht anfangen können darüber nachzudenken, ob sie eine Familie gründen sollten, dann aber schon fast keine Chancen mehr auf eine Professur zu haben, weil sie mittlerweile zu alt für die Universität sind?

Viele Menschen sind gutherzig und geben den Wünschen ihrer Vorgesetzten über ihren eigenen Willen hinaus nach. Aber in der Konkurrenz der (kapitalistischen) Gesellschaft können sie das nicht zeigen, da dort nur Effizienz und Firmentreue („Compliance“) vorherrschen. Manche wollen sich auch nur profilieren und machen deswegen Überstunden. In der Wissenschaft nützt das aber nichts, denn da zählen nur Publikationen.

Natürlich müssen manche Berufe Hierarchien und Gehorsam verlangen, sonst könnte keine medizinische Operation gelingen. Jemand muss hier die Befehle geben, aber auch die Verantwortung tragen. Doch am Ende des Arbeitstages ist das kein besserer (oder wichtigerer) Mensch als seine Untergebenen. Ab einem bestimmten Punkt muss die Ökonomie und Effizienzsteigerung aufhören, um durch Menschlichkeit wieder mehr Lebensqualität bereitzustellen, auch in der Wissenschaft! Das darf nicht nur durch Ehrenämter (und im Falle der Wissenschaft über Bürgerwissenschaften (= „Citizen Science“)) geschehen, die nicht selten als Gewissenserleichterung und Ablass genutzt werden, um die Alltagssünden wieder gut zu machen. Was ehrenamtlich passiert muss auch hauptamtlich zur Normalität werden!

Diskussion

Verträge und Arbeitszeiten

Was die Ausnutzungsversuche doktorantischer Arbeitskräften anging war ich kein Einzelfall und bei weitem kein Extrembeispiel. So höre ich immer wieder von Doktoranden, die hemmungslos ausgebeutet und als Sklaven verstanden werden: von manchen wird erwartet täglich mindestens (!) von 7 - 23 Uhr im Büro zu sitzen, bei anderen löst sich das Gehalt kurz nach Beginn in Luft auf, denn in Wirklichkeit gibt es gar kein Geld oder es wird ihnen erzählt, dass man früher als Doktorand überhaupt kein Geld bekommen hätte und deswegen könne man heute auch nichts erwarten. Auch mir hatte man zweimal eine Doktorandenstelle angeboten, die nur für ein oder zwei von insgesamt drei Jahren finanziert worden wäre und den Rest hätte man sich selbst zusammensuchen müssen. Ganz normal wird davon ausgegangen, dass die Arbeitszeit auch Arbeitszeit ist, also keine Promotionszeit. Wer mehr bezahlt wird hat also theoretisch weniger Zeit für die Diss! Allerdings fasst das jeder Chef anders auf und manche Doktoranden bekommen in der Informatik 100 % Gehalt für ihr Promotionszeit und andere gar nichts für ihre volle Projektarbeit. Diese verschiedenen Promotionsmodelle sind äußerst ungerecht und sollten zumindest von der Uni oder den Instituten gegenfinanziert werden.

Ohnehin arbeitet in der Wissenschaft fast jeder nur befristet, was bei einigen bedeutet, dass sie sich jeden Monat einen neuen Stückelvertrag an Land ziehen müssen, mal für 80 % Bezahlung, mal für 30 % und manchmal komplett ohne Bezahlung. Währenddessen wird natürlich erwartet, dass sie auch ohne Bezahlung und Arbeitsvertrag während der Lücken zwischen den Verträgen weiter arbeiten, ohne jedoch in die Institutsräume eingelassen zu werden, weil sie offiziell ja nicht dort arbeiten und auch nicht versichert sind. Ein Bekannter von mir arbeitet sogar total umsonst und erledigt nebenbei die Studentenbetreuung, weil seine Anträge nicht bewilligt oder das Geld von den Dozenten einbehalten wurde, er aber unbedingt in der Wissenschaft arbeiten und seinen Doktortitel bekommen will.

Gerade in „international“ ausgerichteten Forschungsinstituten werden am liebsten ausländische Doktoranden eingestellt, v. a. aus armen oder unter hoher Arbeitslosigkeit leidenden Ländern (z. B. Indien, aus Südamerika, Süd- und Osteuropa), da diese kein hohes Gehalt erwarten oder aus ostasiatischen Ländern (z. B. China, Südkorea), da die Studenten dort ein übermenschliches Arbeitspensum ohne Familienleben gewohnt sind. Ein weiterer Vorteil: viele Ausländer bekommen internationale Stipendien aus Graduiertenschulen statt eines Arbeitsvertrags, d. h. kostenlose Arbeitssklaven für das Institut! Wie diese Doktoranden ihre Krankenversicherung bestreiten ist ihre Sache. Manche kennen solche Sozialversicherungsmodelle aus ihrer Heimat sowieso nicht. Ein sehr international ausgerichtetes Institut steht also umso mehr für eine starke Ausbeutung und verteidigt sich mit der hohen Effizienz (also wissenschaftlichen Artikeln), da die ausländischen Doktoranden meist nur eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis haben und daher unbedingt in der meist zu kurz vorgegebenen Zeit fertig werden müssen. Gerade bei diesen armen Teufeln bleibt jedoch die Betreuung oft auf der Strecke, weil deren Betreuer viel zu viele Doktoranden „verwalten“ und kurioser Weise oft nur schlechtes Englisch sprechen, während die Doktoranden meist keine Zeit haben auch noch Deutsch nebenbei zu lernen.

Doch es gibt tatsächlich auch Doktoranden, die zu 100 % bezahlt werden! Dieses Märchen kennen Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler eigentlich nur von Informatikdoktoranden, weil Informatiker normalerweise derart viel in der freien Wirtschaft verdienen würden, dass niemand freiwillig in der Wissenschaft anfinge. Und dennoch hat es einer meiner Freunde geschafft sechs Jahre lange Doktorand an der Uni zu sein und davon mindestens die Hälfte voll bezahlt zu werden – aber um welchen Preis? Am Ende kam sein Chef mit einem überraschten Gesichtsausdruck zu ihm als er erfuhr, dass sich sein Sklave woanders beworben hatte und wollte die „fertige Arbeit“ vor der Einreichung wenigstens einmal (!) sehen. Wie verblüfft muss er wohl geschaut haben, als er merkte, dass es allerdings nichts zu sehen gab. Denn während der Betreuung von dutzenden Bachelor- und Master-Absolventen und fast sämtlichen Lehrveranstaltung des Fachbereichs war seinem Sklaven nicht die Zeit geblieben auch nur eine Zeile für die Dissertation zu schreiben. Seine anderen Doktoranden hatten mit ähnlichen Schicksalen zu kämpfen, so dass dort bis heute wohl nicht mehr als ein einziger von zehn überhaupt fertig geworden ist.